外反母指の針灸に関しては、「外反母趾のテーピングと針灸治療」(2006.7.9)で発表した。その後、2013.2.5に全面改定し、今回三度全面改訂することにした。

1.外反母趾の定義

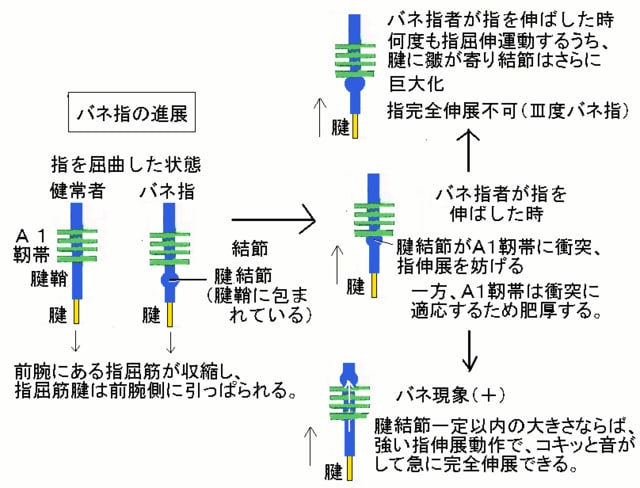

足母趾の中足指節関節(MP関節)の外反(小指側に傾く)状態。中足基節関節角が「15度以上」を外反母指とする。高度は外反母趾の高度なものは、第2趾と重なる。男女比は、1:10 で圧倒的に女性に多い。

中足基節関節角:正常=15°未満、 軽症=15°~20°未満、 中等度→20°~40°未満、 重度=40°以上

![]()

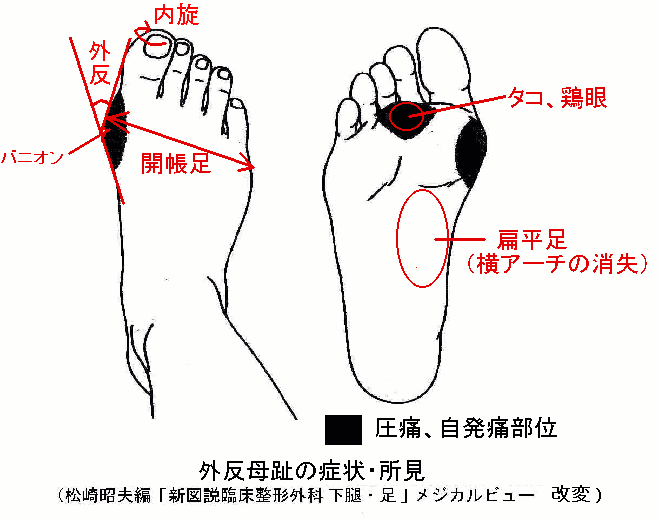

2.外反母趾病態生理(以下の順番で進行)

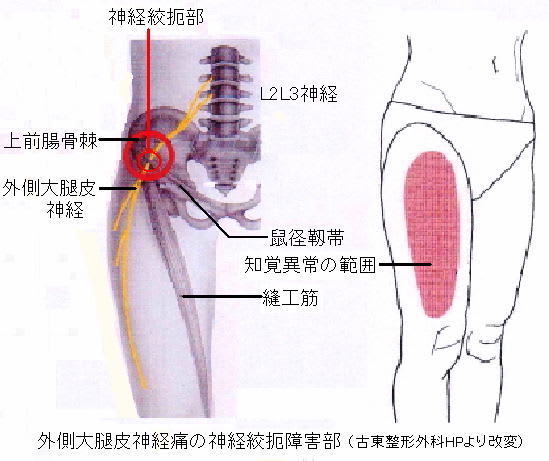

1)距骨下関節の過回内(オーバープロネーション)

歩行時の接地は、まず踵後方→足底外側→母趾側へと体重は移動する。 小趾側から接地するのは衝撃吸収の役割からで、この時、距骨下関節は回内運動が起きている。回内運動することは生理的だが、過回内状態になると、重心が土踏まず方向に片寄るので、足の横アーチが崩壊して<開張足>になる。なお距骨下関節回内に筋は関与しない。

![]()

![]()

2)浮き指

常に靴を履いた生活スタイルでは、母趾で地面を蹴って前に進む能力が乏しくなり、長・短母趾屈筋力が低下する。このため立位では母趾が宙に浮いた状態になる。これを<浮き指>とよぶ。

![]()

地面を蹴るのは第2趾MP関節底部に代償され、接地部はウオノメやタコができやすい。

3)母趾の外反・内旋の強制

歩行時の体重移動が土踏まず側に片寄った状態では、母趾内側に体重がかかり、地面を蹴るようになるので、母趾の内旋を強いられる。この状態が外反母趾である。

※ハイヒールや先細りの靴を履くのが原因とする説もあるが、履かない者でも外反母趾になる者は多いので決定的要因とはいえない。

3.症状、所見

①母趾MP関節が突出し、靴との接触でバニオンとなり、発赤して腫脹。

※バニオン bunion: 靴との接触で母趾MP関節内側部が滑液包炎を起こし、発赤腫脹して疼痛を生じる。

②開張足(足の幅が広く、扇状に広がる)

③足の横アーチの消失(土踏まずの消失)

![]()

④外反母趾になると歩行時に足趾に体重負荷がしにくくなる。第2趾MP関節底部で体重を支持すことになるので、圧痛や自発痛、鶏眼・タコ等が出現しやすくなる。

3.現代医学的治療

外反母趾の外科手術は数週~2ヶ月の入院が必要で、一方再発率15%。保存療法の目的は、痛み少なく日常を過ごせることと、また外反母趾の進行を防ぐことが治療目標。

4.外反母趾の治療(鍼灸院でできること)

1))外反母趾の鍼灸治療とストレッチ

距骨下関節の過回内は筋緊張とは無関係なので、鍼灸でアプローチする方法はない。しかし浮き足の治療として、長・短母趾屈筋の緊張を回復させる試みは行われている。

①短母趾屈筋に対するトリガーポイント刺針法(森田義之)

![]()

![]()

長・短母趾屈筋を伸張させることは浮き指の治療として治療意義があるが、本筋に刺針して筋緊張を緩めることができるかは不明である。次に示す長母趾屈筋に対するストレッチを行う際、森田氏の施術を併用するのがベターかも知れない。

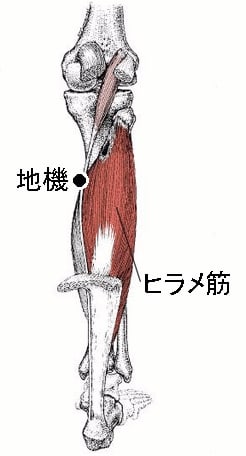

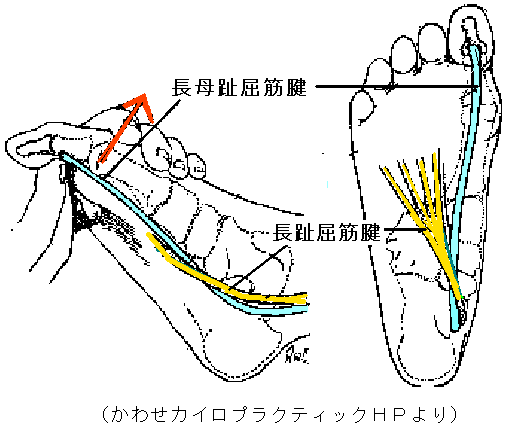

②長母趾屈筋のストレッチ 「かわせカイロプラクティック」HPに掲載されていた図。

![]()

長母趾屈筋腱は、母趾底に停止しているが長母趾屈筋は下腿後側にある。この矯正法をすることで長母趾屈筋はストレッチされ、長母趾屈筋腱の緊張は緩和される。なお本筋に対する針は下腿外側の長腓骨筋の後縁およそ外丘穴から深刺直刺する。

![]()

2)キネシオテープによる矯正法

キネシオテープによる矯正直後から、外反母趾はかなり矯正されるが、これで変形矯正作用はない。テーピングを行うことは接着剤が皮膚の角質層を剥がすので、連続使用にも向か ない。自宅にいる時は補装具を使うということになるだろう。キネシオテープでの矯正目的は母趾の外反制限と母趾内旋制限である。

距骨下関節の過回内矯正や開張足の矯正目的には、足底矯正板の使用が本質的かもしれないが。

![]()

本稿では両者を組み合わせた方法(富岡整骨院HPで説明)していた方法を紹介する。

①足底部の母指MP関節外側から1~2横指、踵に近づいたあたりを押圧すると、母指と示指の間が広がる部位(短母指屈筋上)を発見する。この部位が外反母趾の「起点」になる。 2.5㎝幅のキネシオテープを使い、「起点」と母指外側部 を、母指が少々内転するようテーピングする。

②母指内側を始点とし、テープを表側から母指と第2指間をくぐらせ、足裏の母指MP関節の手前を通って、「起点」を通過させ、足背部までもっていく。

③土踏まずをつくる目的で、土踏まずと足背を4㎝キネシオテープで巻く。

![]()

![]()

3)足底筋力強化訓練

外反母趾変形に対する効果は乏しい。足底筋の筋力強化にはタオルギャザー訓練(長・短母趾屈筋の訓練) が行われる。これは座位で床にタオルを敷き、その端を足指でつかみ、 前にたぐり寄せる動作をさせる。長・短母趾屈筋は、足の横アーチ形成 に関係している。母趾内転筋横頭の筋力低下は、開張足を招くので、この筋力低下防止の目的で足指ジャンケンを行わせる。履物としてはゲタやゾウリなど鼻緒のついたものを使うようにする。

![]()