1.肩中兪刺針は腕神経雄に影響を与える

(鈴木由紀子:腕神経叢の圧迫に肩中兪「疾患別百科 頚肩腕痛」、医道の日本社、2001.3.25)

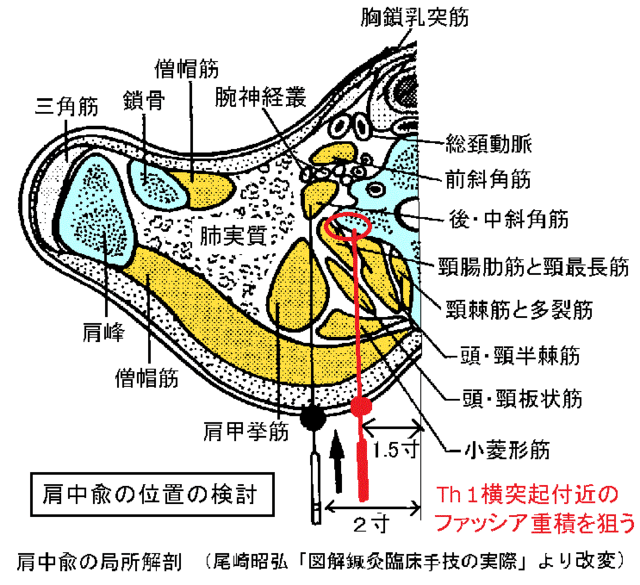

取穴:座位。大椎穴(C7T1棘突起間に大椎をとり、その外側2寸。

※定喘:大椎の外方1㎝、治喘:大椎の直側(外方0.5㎝)

刺針:2寸4番針にて直刺4㎝。(椎体の外側を深刺する)

考察:肩中兪の直刺深刺は解剖学的は腕神経叢に直接命中するのではなく、僧帽筋→肩甲挙筋→中後斜角筋→前斜角筋と貫く。腕神経叢は、前斜角筋と中斜角筋に挟まれた形で存在するので、肩中兪の針は間接的に腕神経叢に影響を与える。

2.新針法の肩中兪刺針の針響

(長尾正人「弾発指から上肢の神経痛・五十肩まで」医道の日本、平成11年12月号より)

刺針法やや上方からの深刺→肩関節部へ針響(肩甲上神経刺激)

ほぼ中央からの深刺→上肢へ針響(橈骨・正中・尺骨神経刺激)

やや下方からの深刺→肩甲間部のコリに効果(胸神経後枝刺激か?)

※上2者は、腕神経叢刺激だろうか。括弧内の神経は筆者推定。

3.肩中兪刺針の私的見解(似田)

坐位で2寸4番針にてやや脊柱側に向けて10°の角度で直刺4㎝。椎体の外側を擦るように 入。深刺すると斜角筋・腕神経叢刺激になり、星状神経節にも影響を与えるのだろう。したがって頸椎神経根症、前斜角筋症候群に適応があるのは勿論、頸部交感神経節刺激という点から、バレリュー症候群、気管支喘息、などにも適応がある。

肩中兪から斜角筋に刺針し、さらに少々深さを増すようにすると肩甲間部に響くようだ。

長尾氏は、肩中兪から下方に深刺すると 肩甲間部のコリに効果あると記しているが、これを肩甲間部に響きが得られるというように解釈し、その針響の起こる理由を考えてみた。胸神経後枝を刺激するとも考えたが、あまりに深刺になるので無理があった。

しかし前斜角筋のトリガーポイントを考えると、この疑問は氷解したようだ。斜角筋トリガー活性時、放散痛は肩甲間部にも出現するということだ。さらには甲間部以外にも、上肢に響いたり、肩関節部にも響くようだ。針の方向によって意図的に針響方向を変えるのは難しいが、被験者の痛み閾値が低下している部分(すなわち患部)に響くということだろう。

先に紹介した鈴木由紀子氏の考察は、当時はまだトリガーポイントという考え方が普及する以前の頃のもので、やむを得ない。

5.代田文誌の治喘刺針の針響報告

(「針灸臨床ノート」第4集、医道の日本社刊、昭和50年6月30日)

肩中兪についての上記文章を書き終えた後、同じようなことを代田文誌先生が書き残していたことを想い出した。治喘の穴」とのタイトルで、「快速針刺激法」にでている治喘穴についてであった。治喘穴との名称は、これまでわが国では知られていなかった。文誌が、これまで治喘穴を大杼一行として用いていたものだった。「快速針刺激法」の記載は次の通り。

取穴:C7棘突起とTh1棘突起間に大椎をとり、その2~3分傍ら。骨縁。

主治:喘息、咳嗽、脊柱両側の痛み、後頭部の痛み。

針法:直刺1~1.5寸

針感:しびれて腫れぼったい感じが、下方に伝わり、背部または腰部に達する。

文誌自身の体験:昭和46年12月初旬に流感となった。葛根湯を飲んだり、身柱や風門に灸したがよくならず、やや慢性して咽痛や咳が出はじめ、夜中に咳がでて呼吸困難を感じるほどになり、布団の上に座っていなければならぬほどになった。

そこで自分で治喘と思えるところに針を打ってみたら、やや楽になったので、息子の文彦(代田文彦先生)に「快速針刺激法」の通り、治喘の針をしてもらった。

針尖を脊柱に沿って下方に向け、約1寸5分ほど刺入してもらった。すると脊柱に並行して下方に5寸jほどひびいていったが、針を抜いて更に直刺1寸ほどしてもらったら、針のひびきは、頸の方から咽の方に達した。すると間もなく咽が楽になり、咳が鎮まってきて、体を横にして眠ることができた。(以下略)

似田の見解:感冒は通常、発病後5日前後までは進行期(=副交感神経優位状態)であり、その後に回復期(=交感神経優位状態)に変化して発病7~10日程度で治癒する。副交感神経優位の症状とは、鼻水・発熱・だるさ・食欲不振などで、交感神経優位症状とは硬い黄色の鼻水出現であるが、この交感神経優位段階では元気を回復しており、日常生活ができるまでになっている。

しかし患者の中には7~10日どころか、数週間もカゼをひいている、カゼが抜けないという者がいる。これは、なかなか交感神経優位状態に移行できない者なのだろうと筆者は考えている。この時のカゼの治療は、交感神経を優位にするような施術を行う。具体的には「身体に活をいれる治療」で、座位にての強刺激の施灸がよい。

治喘から深刺しても斜角筋に達しないが、この部の筋(長短回旋筋など)状態が過敏状態となっていたので斜角筋に影響を与え、併せて交感神経優位に導いたとものと解釈した。