1.江の島道

私の住む国立市の隣には立川市があり、そこに「江の島道」とよばれる通りがある。この道は江の島まで続くのかと前から気になっていた。調べてみると、江戸時代以前の道の名前は大きな街道は別として、付近の住民が勝手に名前をつけることがあったという。「江の島道」は数百メートルの長さしかないが、地図をみると確かにその南方には江の島があった。

江戸時代頃から江ノ島は信仰の島とされ、庶民の間では江ノ島参りが流行した。これにあやかったものだろう。

2.今と昔の江の島

外国人が撮影した江戸時代の江の島の写真が残っている。モノクロなので疑似カラー化してみた。江ノ島は陸とは砂州でつながっていて、干潮時は歩いて渡ることができた。その時以外は舟で渡った。

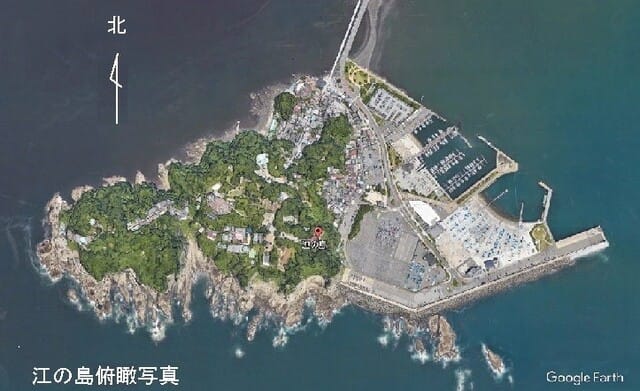

江戸時代の江の島遠景は、現代とあまり変わらない。手前にある北側(片瀬地区)は緑豊かである。現代の江の島は島の東側は埋め立てられコンクリートで広く造成され、ヨットハーバーや市民公共施設などになり、面積も江戸時代にくらべ倍増している。江の島ヨットハーバーは、1964年と2021年の東京オリンピックのヨットレース会場にもなった。ヨットハーバーの南壁に防波堤が築かれたことにより、江の島南の海流が変化し、江の島ビーチの砂も波に削がれることがなくなった。

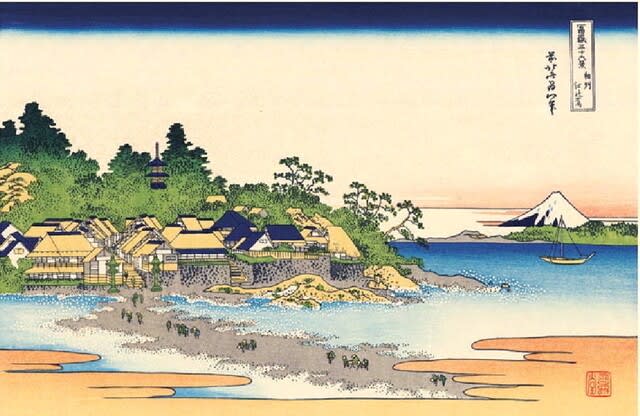

ところで浮世絵師の葛飾北斎も、富岳三十六景のシリーズとして「相州(そうしゅう)江の島」として下記の絵を描いている。意外にも写実的描写になっている。相州とは、相模の別称。

3.信仰の山としての江の島

宗像(むなかた)大社とは沖津宮(へつぐう)、中津宮(なかつぐう)、辺津宮(おきつぐう)の総称で、それぞれ天照大神の三女神を祀っている。福岡にある宗像大社がとくに有名で、その沖津島は世界遺産に登録されいる。江の島にも宗像大社がある。辺津宮の女神が美人だったことから最も人気があって、弁財天(通称、弁天様)との別称がついている。江戸の住民にとり、江の島は弁財天にお参りできる信仰の山であると同時に、門前町特有の賑わいが人気だった。お伊勢参りが一番だとはいっても、伊勢は遠く、その点江の島は手頃な観光地だった。

上写真は、辺津宮にある弁財天。通称、はだか弁天。辺津宮の女神である。なお弁財天は音楽の神様なので、その象徴として琵琶をもつようになった。これを見たさに多くの者がここを訪れたことだろう。自分の故郷に戻り、みやげ話として、このはだか弁天のことを自慢げに語ったことだろう。

江の島仲店通りと一の鳥居

江の島の入口には翠(みどり)の鳥居があり、なだらかな坂を過ぎると朱の鳥居がある。ここから道は3本に分かれた急坂になる。正面道は竜宮城のような建物をくぐり階段を登ると辺津宮に着く。左の道はエスカー乗り場である。エスカーとは、数十年前につくられた有料の連続する何段ものエスカレーターのことで、楽して辺津宮まで連れてってくれる。ただし下りのエスカーはないので階段で下りる他ない。和一の墓石は、右の急坂を上ってすぐ右手にある。

4.展望台

現在、江の島の高台には、シーキャンドルと名付けられたおしゃれな展望台があり、民間用の灯台も併設されている。ここは戦後には「江の島灯台」があった。この江の島灯台は、戦前戦中に陸軍が習志野でパラシュート練習塔として使っていたものを、戦後に二子玉川の玉川遊園に移設し、遊具として使われていたといういきさつがある。遊具といっても、エレベーターに乗って五十mの高さまで上り、パラシュートを背負って飛び降りるというアトラクションで、落下スピードは落下傘につながったロープで調整させているとはいえ、ものすごい恐怖だったろう。それでも人気のアトラクションだったという。

5.杉山和一の墓石

杉山和一は85才で没した。和一の墓は両国の杉山神社にっほど近い弥勒寺にあったが、和一にゆかりの深いということで江の島にも分祀した。この墓は江戸時代に建立された。墓石が苔に覆われて歴史の重みが伝わってくる。弥勒寺にある墓石も江の島にある墓石と同じ形状のものであったこが判明しているが、後に建て替えられて、よくみる既製品のものに変わってしまった。江の島のものは江戸時代当時のままである。

5.江の島灯台から岩屋までの道

辺津宮からの道は割合平坦で、間もなく江の島灯台に着く。ここは展望台を兼ねている。参拝者は、辺津宮、中津宮、奥津宮の順番でお参りすることになるが、次第に歩く人は減り、道も細くなる。奥津宮を過ぎると道は急な下り坂となり、海岸に達する。この岩だらけの海岸は稚児の淵とよばれる。海岸には岩屋とよばれる2本の海蝕洞窟がある。第一岩屋は152m、第2岩屋は52mの長さであり案外短い。これが岩屋である。この洞窟こそが江島神社の発祥地になる。

江戸時代の奧津宮は、この岩屋にあった。和一は、この岩屋で21日間の断食修行し、針管法を着想した。岩屋は一年の半分くらいは洞内に水が入ってくるので、現在の奥津宮は山の上に移設されたものである。

4.江の島「岩屋」と杉山神社「岩屋」

上写真は、現代の岩屋。左下にあるのは岩屋までのびる高架通路。足が海水に浸かることなく洞窟見学ができるようになったのはよいが、「苦労して洞内に入りました」との達成感も失われてしまった。

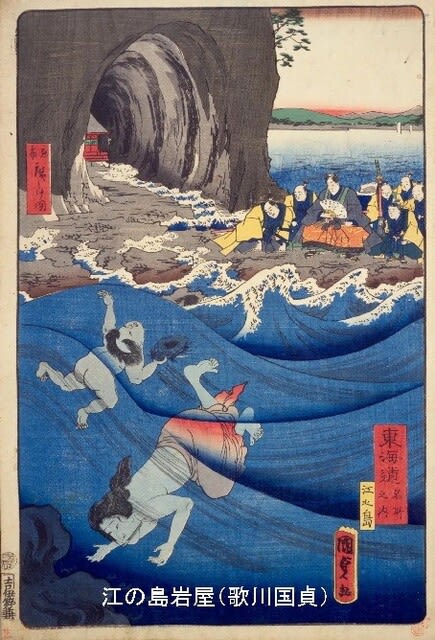

江戸時代の岩屋は、浮世絵の人気の題材で、多くの絵師が描いている。下は歌川国貞のもので、これを見たら一度は行きたくなるに違いない。

杉山和一は、江ノ島の岩屋で断食修行し、針管法を発明したので、宗像大社に厚い信仰をもってた。八十才を越え検校(盲人針医の最高位)にまで上りつめた後も、月に1度は江ノ島詣を欠かさなかった。両国から江の島まで直線距離でも60㎞はあって、当時の人は健脚だったにしても片道丸二日の行程だった。これを知った将軍綱吉はこれをねぎらい、両国の本所一つ目の地の江島神社内に江ノ島岩屋に似せた洞窟を造成し、参拝できるようにした。江戸庶民も、わざわざ江ノ島までお参りに出向く必要がなくなったといって歓迎し、江島杉山神社は大きな賑わいをみせた。

江島杉山神社については、以下の拙著ブログを参照のこと。本稿をもって杉山和一についてのブログ三部作が完成しました。これは杉山流三部書にあやかったネーミングになります。

2024.4.18

三重県津市、偕楽公園内<杉山和一、生誕の碑>参拝 2022.11.16.べんてん丸

岩屋を参拝した後は、渡し舟「べんてん丸」に乗船すること約10分で、江の島弁天橋のたもとまで運んでくれる。ただし気象状況によって運休になることもある。昔私が行った時は、運休していた。やむなく往路と逆コースを徒歩で戻った。急坂に苦労した覚えがある。