1.「秘法一本鍼伝書」下肢後側痛の鍼(力鍼と裏環跳)

1)取穴法

伏臥にさせ、腸骨稜上縁を外方から脊柱の方に指でなでると腰斤と接する処に浅い陷凹を感ずる。この部はおよそ脊柱から四寸のところで、指に左は∟の反対の形に、右は∟形に脊柱の両側にある筋状硬結物に突き当たる所がある。此の部を強く按ずれば陷凹がある。これをA穴とする(昔は力鍼穴といった)。

また小野寺氏の十二指腸胃潰圧診点に該当するところ所謂裏環跳穴をB穴(裏環跳穴)とする。脊柱から八寸位の処である。

※小野寺氏十二指腸胃潰圧診点:上前腸骨棘と上後腸骨棘の中点から下方3㎝の処

2)用鍼

3寸の3~5番の銀鍼または2~3番の鉄鍼を用いる。

3)患者の姿勢

患者をして伏臥せしめ、座布団を鎖骨部に敷き、これに軽く胸をつけしめ、上肢は緩く上方に曲げながら伸ばす。又は両拳を重ねてこれに前額をおく。両足は正しくのばし、全身いずれのところにも力を入れさせぬようにする。口を半開きにし、呼吸は口でするようにする。

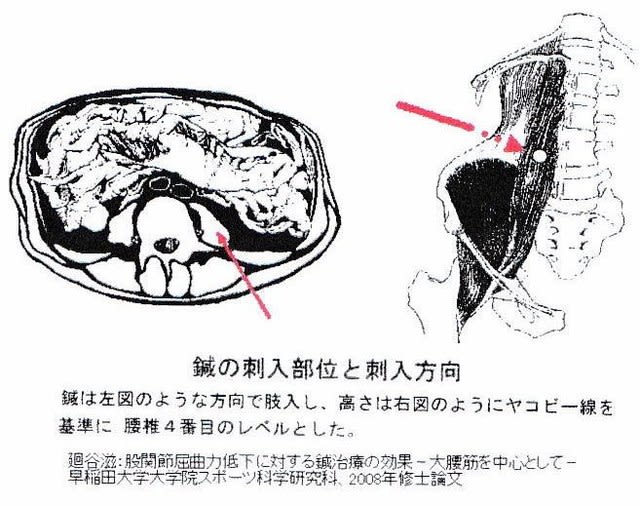

4)刺鍼の方向

A穴の刺入方向は脊柱と四五度くらい、皮膚と三十度ないし四十度くらいの角度で刺入。鍼尖が骨に当ったならば、それは真穴に当っていないので、刺鍼転向する。真穴に当れば足先まで響く。

B穴は鍼尖を内上方に向ける。これも骨に当るようでは深すぎると知るべし。皮膚との角度はA穴とほぼ同じ。

5)技法

刺入した鍼を静かに進退動揺させながら刺入する。A穴では骨の上側、B穴では内側に向くようにする。鍼響が大腿後側に響くのが普通。

6)深度

二寸から三寸に硬い所から軟らかいところに達する。

7)注意

鍼響があったら、手で合図するように患者に言っておく。応用は広く、坐骨神経痛、膝関節リウマチによる膝膕部の疼痛、冷湿による大腿後側強剛感、腓腸筋痙攣、脚気等。補助法として、殷門穴、浮?穴、委中穴、下委中穴、後中?穴には散鍼する。

2.現代鍼灸からの解説

1)A点(力鍼)

力針穴=腰浅筋膜深葉刺針=大腰筋刺針である。

力鍼(りきしん)穴は、L4棘突起下外方4寸で腸骨稜上縁にとる。腰方形筋上に位置する。ただし「1本針伝書」で図示された位置は、本来の位置から非常に内側になっていて、大腸兪かと思えるくらいの位置になっている。なお腰方形筋は腸骨稜と腸腰靭帯に起始し、第12肋骨とL1~L4の椎体の肋骨突起に停止する。

力鍼穴から斜め内側に2~3寸深刺すると、腰仙筋膜浅葉に沿って入るので、これを大腰筋刺針とよぶ者もいる。なお腰仙筋膜浅葉は、膜腰方形筋と大腰筋の筋溝を構成する。この最終的に針先は、腰神経叢を刺激できる。大腰筋刺針を行うには、普通は伏臥位にてL4、L5椎体棘突起の外方3寸(腸骨稜縁)からの内方に向けて深刺して大腰筋中に刺入するので、力鍼穴刺針そのものだといえるが、大腰筋刺針をするための患者体位は、患側上の側腹位で患側大腿を胸に近づけるよう、股関節と膝関節を屈曲させると、大腰筋が触知しやすくなる。大腰筋刺針では腰神経叢を刺激できるので、腰神経叢を構成する神経枝支配領域への響きを送ることができる。

腸腰筋トリガー活性化すれば、腰部・鼠径部~大腿前面に放散痛が出ることが知られている。腰神経叢から起こる閉鎖神経を刺激すれば、大腿内転筋群の緊張や大腿内側皮膚の知覚に刺激を与えることができるが、確実性に乏しい。なお力鍼刺針では仙骨神経叢を刺激できないので、下腿に至る針響は得られにくい。得られるとすれば仙骨神経叢に波及するほどの、腰神経叢の強い過敏性があるある場合であろう。

2)B点(裏環跳)

裏環跳=中国式環跳=坐骨神経ブロック点≠小野寺殿点となるようである。この3者で最も知られていて間違いようのない位置になるのは坐骨神経ブロック点だろう。

坐骨神経ブロック点刺針を行うには、側腹位(シムズ肢位)で上後腸骨棘と大転子最高点を結び、その中点から直角に3cm下った処と定められている。大殿筋→梨状筋→坐骨神経幹と針は入る。梨状筋走行下の坐骨神経走行領域に広汎な針響を送ることができる。

ゆえにB点の取穴方法(仙骨孔から外方8寸)はあまり用いない。

柳谷は、裏環跳を小野寺殿部圧診点でもあると記している。小野寺殿部圧診点を診るには側臥位で腸骨稜から下方3~4cmの処を、母指腹でねじ込むように強く圧して圧痛の有無を調べるとするのが原法である。(+)とは、押圧部の痛み反応で、上殿神経活性反応。(++)は坐骨神経痛にまで過敏性拡大したことを意味する。上殿神経と坐骨神経は、ともに仙骨神経叢が出発点である。柳谷は、小野寺殿部圧診点の位置は、裏環跳の位置と同じとみなしているようだが、実際は裏環跳の数cm下方になる。ただし坐骨神経に影響を与えるという指摘はマトを得ている。

座骨神経ブロック点刺針時の体位は、次のように梨状筋の緊張を伸張させた体位(シムズ肢位)で行うと針響が得られやすい。

3.ハムストリング筋緊張もしくは小殿筋緊張による大腿後側痛

大腿後側に限局する運動時痛で撮痛(-)では後大腿後側、ハムストリング筋(=大腿二頭筋長頭や半膜様筋)の緊張による痛みが最も関係する。もし大腿後側だけでなく下腿症状もあれば梨状筋症候群や坐骨神経痛を考え、坐骨神経ブロック点刺針を行うのが普通である。

坐骨神経痛と鑑別を要するものに、後大腿皮神経痛がある。この神経は坐骨神経と同じく仙骨神経叢から出るものだが、知覚知覚過敏になり撮痛(+)時だが、筋機能は正常である。

ハムストリング筋緊張では、歩行困難を訴える。通常は伏臥位で大腿後側の筋緊張部に刺針し、膝関節屈伸運動を5~10回行わせるとよく効く。しかし大腿後側の圧痛点をうまく触知できない場合、仰臥位で患側股関節を強く屈曲してハムストリングを伸張させた状態にして、改めて圧痛点を探って刺針するとよい。

これで効果ない場合、小殿筋放散に由来することも考え、側臥位にて小殿筋対して3寸#8で深刺し、シコリに当てる。この時、大腿後側の症状部に響けば良い効果が得られる。