1.灸治療が庶民に広まったのが江戸時代

もぐさは西暦500年頃、朝鮮を経由して仏教とともに日本へ伝わってきた。中国にある棒灸は、日本のお灸の原型と考えられるが、お灸は日本独自に進化した伝統的な治療法。西暦700年頃僧侶が行う治療として隆盛を極め、江戸時代には庶民にも広まった。江戸時代には、「弘法大師が中国から持ち帰った灸法」というふれこみで打膿灸も普及した。

2.いくさにおけるモグサの利用法

もぐさは<戦さ>で使われていた。<戦さ>で怪我をした際にもぐさを使って傷口を焼いて、肉を盛り上がらせ、血止め・消毒をしていた。

3.庶民が行っていた灸治療

鍼は鍼医という専門家が行うもので、鍼医は今日での鍼治療以上に、膿を切開するなど簡単な外科手術も行っていた。古代九鍼のうち、鋒鍼は膿を出す穴を開ける用途で、鈹鍼は膿を皮膚切開して膿を出す用途として用いられた。これに対して灸は、庶民同士が行う素朴な医術だったので、灸医というものはなかったが、漢方薬(富山の薬売りが有名)は高価だったこともあって、治療の主流はお灸だった。多くは痛いところや、切り傷にお灸するとかの原始的方法だった。

4.乾燥したよもぎ葉を石臼で挽く理由

もぐさは、よもぎの葉を乾燥させ、繊維部分を石臼で挽いて細かくし、竹簾でふるいにかけてフワフワの状態に仕上げたもの。よもぎの総量の3%ほどしかつくれない。

石臼挽きを重ねたもぐさは線維が細かく、線維間に空気を多く含むのでフワッとしていて、燃焼温度も比較的低い。中国製のものは乾燥したヨモギ葉を電気式ミキサーで粉々にカットするが、このような製法では繊維間の空気含有が少なく、燃焼温度が高くなるので有痕灸用としては不適切である。

5.お灸の壮数について

お灸の壮数は、ほとんどが3・5・7壮と奇数になっている。これは古代中国において奇数が陽の数字としての意味をもち、灸をすえるという行為事態に「陽の気を補う」という意味が込められたことを反映している。(鍼灸甲乙經)

お灸の壮数で、病が深く浸透している者は、数を多くすえる。老人や子供では成人の半分位の量に減らす。扁鵲の灸法では、五百から千壮に至ったというが、明堂本經では鍼は6分刺し、灸は3壮と記し、また曹氏の灸法では、百壮することも五十壮することもあった(千金方) ということで、当時としても多様な考え方があった。

お灸のすえ方として、江戸時代頃までは、打膿灸と多壮灸が主流だったらしい。しかし現在の状況では、両者とも行い難い方法になってしまった。

6.排膿口がある場合に鋒鍼、排膿膿口がない場合には打膿灸

血が停滞して体内に熱をもって体内に腫瘤形成される。これを取り去るには内科的には湯液治療だが、鍼灸的には鍼による皮膚切開と、打膿灸による排膿の方法が行われていた。

1)皮下に腫瘤の存在が明瞭で、排膿できそうな場合

鋒鍼(△型に尖った鍼。三稜鍼)や火鍼(鋼鉄の太鍼を火で加熱)で皮膚を切開し、排膿口をつくって膿を外に出す。膿が溜まった部分の皮膚は知覚鈍麻しているので火鍼を行っても我慢できる程度だという。

2)皮下に腫瘤がない場合

打膿灸で排膿口をつくる。そして火傷部に膏薬を貼ってわざと治癒を遅らせ排膿を長くする。4~6週で膿を出し尽くす。すなわち傷口内部に砂や木片が残っているとなかなか治癒しない。同じく、傷部に異物(「無二膏」など)を接触させていると、治癒が遅くなることを利用している。

多壮灸による排膿をねらったものに、面疔に対する合谷多壮灸があり、戦前には桜井戸の灸とし賑わった。「面口合谷収む」とは四総穴の一文である。

![]()

7.つぼの効能

今日でのお灸は、半米粒大の艾炷で、1カ所3~7壮程度が標準とされているが、昔は数百といった多壮灸が普通だったのかもしれない。ということは、灸治療の効果も、今日の常識を越える効き目があったのではないだろうか。

1)足三里

①旅人のツツガムシ病の予防する

江戸時代になると、旅の道中もモグサを携帯するようになった。旅の途中、川を渡るとツツガムシ病に感染する恐れもあることから、お灸で予防していた。松尾芭蕉も奥の細道の旅立ちを控え、「三里」のツボに灸をすえて...と詠んでいる。(富士治左衛門(釜屋社長)東京 日本橋の観光・グルメ・文化・街めぐり情報サイト2015年02月【第52号)より)

※ツツガムシ病:オリエンティア・ツツガムシという病原体を生来もっているダニの一種。河川敷や草みらに幼虫は生息していて、そこに人が通ったりすると、皮膚にとりつき管を体内にいれて体液を吸着する。人の体内にその病原体が入ったときに発病する。発熱、刺し口、発疹は主要3徴候とよばれ、およそ90%以上の患者にみられる。また、患者の多くは倦怠感、頭痛を訴える。

②中高年者のノボセを下げる

<千金翼方>では「三十歳以上では頭に灸をする。四十歳で足三里にもお灸をしないと、気が頭に上って目が見えなくなる」書かれている。それが後の<外台秘要>では「人、四十にして三里に灸せざれば、目暗きなり」となっていて、文章の最初の「頭に灸する」の語句が抜けた。それ以後「年をとったら三里の灸をしなければならない」と伝わってしまった。もともと足三里の灸は、のぼせを下げるための意味付けが強かった。(一本堂学術部「 江戸の鍼灸事情と養生法」)

頭寒足熱が理想の体調状態だが、これが逆転して頭熱足寒になると不健康になりやすいとは昔からいわれている。頭部より足部の温度が高いほうが人間快適であり、ゆえに床暖房がもてはやされる。就寝時、足冷でアンカを使うことはあっても、頭は掛け布団の外に出ていても意外に平気である。

2)膏肓

<千金方>で初めて膏肓穴が登場した。古い文献に膏肓は記載がない。膏肓の名前の由来は、「病膏肓に入る」の故事より。<晋公の病はすでに膏の上、肓の下にあるので治療できない>と医師の緩は語ったことによる。

しかし孫思邈(ばく)は、当時の医療では膏肓の取穴がきちんとできなかったからであり、このツボは万病に効く。600~1000壮すえることで、自分の身体補養になると言っている。 600~1000壮という壮数は、「医心方」にもあって、医心方中最も多い壮数となっている。

3)関元

南宗の時代の<扁鵲心書>では、罪人でつかまっていたが、90才過ぎても快活で1日十人の女性と交わっても衰えることがなかった。刑吏がその理由を聞くと、夏から秋への季節の変わり目に、関元に灸を千壮すえているだけだと言った。しばらくこれを続けていると、寒暑を恐れることがなくなり、何日も食事をしなくても飢を覚えることがなくなったと返答した。関元へのお灸は、百壮単位で行うのがよいらしい。

8.家伝の灸

家伝灸とは、ある一個人が自分の病気を灸で治した経験から,同じ方法で同一の病気を治そうと他に施し、それを子孫が伝えているものである。家伝灸の多くは打膿灸だった。わざわざ遠方まで打膿灸されに出向くこと、熱さに耐えること。こうした苦労を克服したからこそ御利益もあるという思いだったろう。要するに神仏にすがる思いと同種のものであった。

以下は代表的な家伝灸

1)中風予防の<熊ヶ谷の灸>膝眼穴

目的:中風予防の打膿灸取穴

刺激法:大豆倍大にして一ヶ所三壯、打膿灸(吸いだし灸)。

実施日:六月一日の二日の2日間のみ。治療代は一人2~3円。この2日間だけで6万円(現在の価値では6千万円)があった。小田急の鶴川駅はこの灸のためにできた。

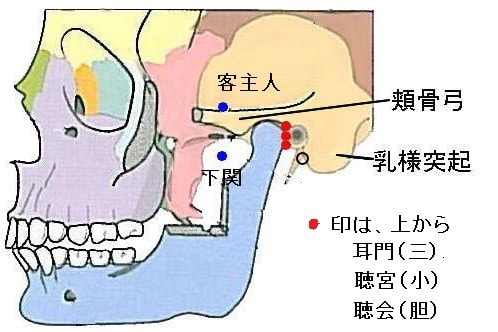

2)面疔に対する<桜井戸の灸> 合谷穴

https://blog.goo.ne.jp/ango-shinkyu/e/f383507bdb11c90225c42c9f3a6b8bf1

目的:面疔。昭和 28 年頃は副鼻腔炎に対しても行っていた。

方法:手三里と合谷に 30 壮~ 100 壮灸する。これを1日3回やる。面疔の治療は、化膿を待って切開するのか常で、したがって手の一穴(合谷)へ灸をすえれば必ず口が開いて排膿できるという。膿の出る口を開けるには、吸い出し膏薬を貼る。(代田文誌著「簡易灸法」) 痛みが出たら、再び合谷に数十~二百壮連続で、痛みがとれるまですえる。

面疔には下頤(かい)の灸というのも知られていていた。頤は「おとがい」とも読み、下顎の尖った先部分をいう。下顎中央の縦溝下端の骨上を取穴。灸の熱感が浸透して排膿するまで5~20壮(入江靖二著「灸療夜話」緑書房)。鼻は骨のでっぱりだが、顔面の中で、同じように骨のでっぱりという共通項から頤を選んだのだろうと思われた。

![]()

※面疔:目や鼻周囲にできた黄色ブドウ球菌感染症。常在菌である黄色ブドウ球菌が顔面の毛孔から侵入し、毛嚢炎が悪化して化膿し、セツの状態になったもの。抗生物質が有効。面疔は強烈に痛んだり、悪寒発熱など全身症状の出ることもある。軽度な面疔であれば、排膿後2 週間ほどで自然治癒する。病巣部である眼窩や鼻腔、副腔などは薄い骨を隔てて脳と接しているため、抗生物質を服用しないと髄膜炎や脳炎などを併発し 手遅れになることもある。沢田健は面疔で死亡した。

3)眼病に対する「四つ木の灸」臂臑

上腕外側、臂臑穴に行う打膿灸。眼病に効果あり。

![]()

9.施灸時の体位

1)紐を使った取穴

取穴を大仰(おおぎょう)にする演出で、この類には次のようなものがあった。患者は、おそれいったことだろう。

①騎竹馬の灸→第10胸椎の両側各5分のところ。 灸30壮。癰疔などの悪性潰瘍を主治する。 乳腺炎等。

②四花・患門→呼吸器疾患、心臓疾患

③脊背五穴

④五処穴など

![]()

2)施灸体位

現在では、鍼も灸も仰臥位または伏臥位で施術されることが中心となったが、残された古文書をみると、座位で背中にお灸した図を見る機会が多い。深谷灸法にあっても、「治療は座位で行なう。座位ができない場合は寝て取穴する。当然ツボの位置はずれる。」とある。

座位で鍼する方法は、柳谷素霊「秘法一本鍼伝書」の五臓六腑の鍼で紹介されている。

鍼でも灸でもこれは背部筋を弛緩した状態で鍼灸刺激するよりも、自重を背筋緊張で自重を支持して鍼灸するのでは、後者の方が効果が高いことを知っていたのだろう。

![]()

中国の宋代とは、糖につづく時代で、我が国の鎌倉時代にほぼ一致する。上絵は打膿灸を行っている。

![]()

椅座位での足三里の灸

![]()

会陰への灸

![]()

![]()

座位で、台の上に両肘をつけて背中に灸する様子を描いている。肩甲骨を左右に開くことで大・小円筋や大・小菱形筋をストレッチ状態にさせ、また胸腸肋筋を目標に施灸していたことが発見できて、今日でも参考になる。この体位を開甲法(「困学灸法」より)とよぶ。