長らく治療に携わっていると、ときには面白い話にぶつかる。思いつくままに紹介する。

1.50才台男

患者:「昔、40才頃の頃、20代の愛人がいましたよ」

私「それは、うらやましいことで‥‥」

患者:「愛人だけど、愛はなかったけどね。」

「恋人には愛があり、愛人には愛がないか」

2.40才台男性患者

患者「大学でラグビーやっていた頃、足を痛めてベンチにいると、先輩がこう言った」

先輩「おまえは、顏が痛いのか」

患者「いえ、痛いのは足です」

先輩「だったら、痛そうな顔するな」

同じような話を、以前父親から聞かされた。

私「父が軍隊にいた頃、古年兵が冗談を言い、皆を笑わせた。しかし父だけ笑わなかった。」

「その時、古年兵が言った。<おかしくて、笑えないのか!>」

3.統合失調症の患者50才台女性 幻聴があるらしい。

先輩鍼灸師Y先生が、私の隣のベッドで、仰臥位で治療している。

患者:突然がばっと上体を起こし、こう言った。

「神様は、そう、おっしゃいませんでした!」

Y先生はびっくりし、付添の夫は心配そうにし、私は声を立てないように笑った。

4.患者A(70才台女性)と患者B(40才台男性)は親子。

患者Aが友人にこう話したという:「あの先生(私のこと)は商売っ気がないので、貧乏しているらしいよ」

患者B:「先生は、もしかして、お金を汚いと思ってやしませんか?」

5.患者(60才台女性)の夫は、小さな会社の重役で、勤勉で温厚な紳士である。ただし、顔は土方の親方風だった。それでも背広を着るとマシになるが、その日はあいにく作業着姿で、仕事の打ち合わせで、相手方の社員食堂で、待たされていた。

食堂のおばさんが、その夫に、「はいよ」といって、エロ漫画雑誌を手渡した。

‥‥夫は激怒したという。

6.60才台女性

患者:「老化現象のつぎは、階段現象ですか。まるで建築現場ですね」

7.50才台 男性 僧侶

僧侶の患者さんの治療が終了し、次に待っていた患者が治療室に入ってきた。その時、僧侶の患者とすれ違った。治療室に入ってきて一言私に言った。

「いまのは、ヤクザですか、それともお坊さんですか?」

8.精神科医が患者として来院した。その先生が、こう言った。

「人生の中の出来事で、8割はイヤなことですね」

9.玉川病院指導鍼灸スタッフH先生の話

ある時、H先生は仰臥位にて痩せた高齢者女性の治療をしていた。知熱灸をしていた時のこと、八分まで燃えた知熱灸を取り除こうとして、誤ってその女性の乳頭をつまんでしまった。するとその女性患者は、「ヒーッ」といって、両手を上げたという。

後に我々に、「その人の乳頭は、黒くて燃えた知熱灸の灰と区別がつかなかった」と弁解した。

どのようにその女性が反応したのかを、H先生が身振り手振りで再現。かつてアフリカ原住民が神様を拝むときのように両腕を上げたのだった。

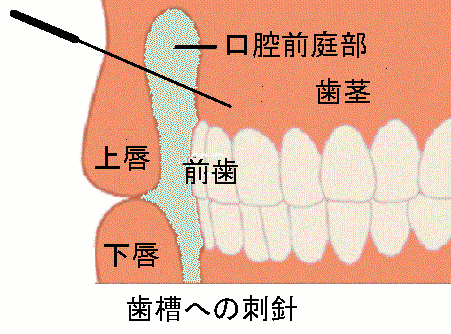

10 ある日、常連の患者に紹介され、近所の歯医者が来院した。首が痛むという。首に針を刺したが、非常に痛がる。針を寸3#0に交換して、細心の注意をはらって浅刺しても痛がる。

一緒にいた常連患者も私も、あきれて言った。「先生、これまで自分が患者にさんざん、痛いことをしてきて、いざ自分の番になると痛がるというのは、おかしくないですか?」

歯医者がこう言った。「痛いのは患者であって、自分は痛くないのだから関係ない」

以来、二度とその歯医者は来なかった。

11.代田先生の内科外来時、たまたま患者が途切れた時があった。見学中のK君とO君が、尊敬してやまない代田文彦先生に質問した。

すると代田先生は、目を閉じ、顔をやや上に向けた。熟考している様子だった。

K君とO君は、先生の思考の邪魔にならぬよう、メモ帳を手にしつつ、静かに返事を待っていた。

待つこと少々‥‥ 小さないびきが聞こえた。

12.代田文彦先生が病院の当直の日には、我々研修生も一緒に泊まり込む日になっていた。それに先だって、夜8時頃、先生と一緒に全病棟のナースステーションを回診した。代田先生と一緒に歩いていると、研修生は何となく緊張し、沈黙に耐えられなくなる。その折の出来事。

先生に向かって私が言った「今、空きのベッドは、いくつあるでしょうね?」(そう言いながら、なんとつならない質問をしたのかと後悔した)

先生は答えた「そんなこと、知るか!」

13.某医学部学生の女性が、浪人時代から当院に来院していた。患者として来院してすでに4年ほど経ち、患者としても、すでにかなり針の通(ツウ)になっていた。その医学部のサークル活動の一つに、東洋医学クラブがあったので、覗いてみたことがあったという。そして次のように私に話した。

そのリーダーである先生が、患者役の者に刺針すると、必ずといってよいほど出血した。その先生は、針をすると出血するのは当たり前だと説明した。

その傍らで見学していた医学生は、真剣な顔で頷いていたという。

14.代田先生の奥様は、目鼻立ちがくっきりした美人の女医さんである。昔、代田先生がその人と結婚したいと、先方の御両親に挨拶に行った。

先方のお父様がこう言ったという。「あの、サルでいいんですか?」

15.イギリス人と日本人のハーフの男性が来院している。外見はまったくの外国人だが、日本生まれ日本育ちであって、海外生活の経験はない。日本語は得意だが、英語は苦手としている。

その彼がこう言った。「街を歩いていると、すぐ外人が話しかけてくるんで困るんですよね」

16.トルコ人男性と結婚した日本人女性が来院している。この女性の外見は、どこか日本人離れしていて、中近東風な雰囲気があった。

彼女がこう言った。「日本語お上手ですねといわれる。」

こうも言った。「夫の国トルコに行くと、トルコ人とは思われず、キリギス人かと聞かれる」

17.患者の息子さんに世界的なチェリストの毛利伯郎さんという方がいる。その毛利さんに、やはり世界的なチェリストであるヨーヨーマ(中国系アメリカ人)が話しかけた。

ヨーヨーマ「キミは、チェロが上手なんだって? 」

毛利「そうでも、ないです」

ヨーヨーマ「ああ、そうですか」

その返事を聞いて毛利さんは苦笑いした。やはり中国人だなと思ったという。

18.常連患者のN夫人の話。ある日の夜、子供も寝たことだし、というので久しぶりに夫と仲良くテレビゲーム「桃太郎電鉄」を始めた。

ゲーム途中で、その時は、N夫人にキングボンビーがついていた。しかし「特急カード」と「ぶっとびカード」を持っていたので、「特急カード」で夫のコマを追い越し、次に「ぶっ飛びカード」で、夫のコマからはるかに遠ざかってしまった。

それを見ていた夫は、「お前はそんな人間だったのか」と言って突然怒り出し、「そういう時のために、コンピュータ自動操作のコマがある」と訳の分からないことを言い、とうとうその夫人を泣かせてしまった。

それまでおとなしく寝ていた息子は、夫のどなり声で目覚め、何事が起きたのか、とリビングに行った。テレビ画面を見ると、キングボンビーが出ていたので、息子は恐くなって泣き出したという。

ゲーム中止になったことは、云うまでもない。

20.当院通院中の患者で高齢の元開業医がいる。この家は、奥様と娘夫婦の4人暮らしである。犬も一匹飼っている。犬というのは、ボスが誰であるかを敏感に認識する。犬の世話をするのが娘が一番多いのだが、残念ながら第2位の偉さであって、ボスはその亭主である。三番は元医者の奥様、最下位は彼自身である。

21.後輩針灸師のK君が私に言った。「先生の電話って、アメリカみたいですね」

そう言われて一瞬何のことが分からなかったが、なにかカッコイイものを予想した。

少々期待しつつ、「どうして?」と聞くと、

「自分の用件が済むと、相手の返答を待たず、ガッチャッと電話をきる」と返事をした。

22.某女子大の非常勤講師(日本史)をしている患者がいる。

「女子大で教えるなんて、いいですね」と私は言った。

患者は予想外の返答をした。

「私の教えている教室には20名の女子大生がいる。すると誰かしら生理中の人がいるわけで、教室には血の臭いがするんです」

※この患者は、博識で専門書も2冊著している。その患者がこんなことも教えてくれた。

「はたけ」という漢字には、畑と畠があり、姓にも畑山とか畠山の2通りがある。前者の畑は、火があるが、焼き畑農法としての畑である。一方、後者の畠には白があって、これは水を意味しており、水田農法としての畠である。つまり畠の方が近代なのだという。

23.玉川病院勤務時代の代田先生へ一通の手紙が届いた。ビートルズのジョン・レノン(ポール・マッカートニーだったかも)からのもので、「1千万円払うから、1年間自分の処にきて主治医をやってくれないか」と書いてあった。代田先生は、1億円くれるならば行ってもよい。日本の玉川病院に来るなら、1回3500円で治療してやる」と返信した。

その後、ジョン・レノンからの手紙は途絶えた。

24.玉川病院時代、代田先生の同輩に、光藤英彦先生(前、愛媛県立中央病院付属東洋医学研究所所長)という医師がいて、代田先生と共同で鍼灸の研究や臨床に活躍した。当時玉川病院の鍼灸治療費は、初回4500円、二回目以降は3500円に設定していたのだが、光藤先生の治療は、自分で1回5000円と設定していた(これは自分の懐に入らず、病院の収入になる)。また病院内部のスタッフには、通常は治療費を取らなかったが、光藤先生は、同額を請求した。

病院スタッフが、自分の身体に対して光藤先生にちょと相談しても、相談後には5000円の請求書を渡したので、皆から恐れられた。明るく実力がある先生だったので、それでも相談しない訳にはいかない。そこで、請求書を渡されないよう、診察室に入らず、診察室のドアから首だけを出した状態で、光藤先生に相談するようになった。

25.元高校教員の患者から聞いた話。ある年、新人の高校教員がやってきた。新人挨拶とのことで、その人は、「まだ若輩ですが、‥‥」と言った。以来、あだ名が若輩となった。五十過ぎた現在でも、若輩のままである。

26.老夫婦・娘夫婦と、家族ぐるみで当院にかかっている人たちがいる。その老夫婦は、娘の車に乗せてもらい、当院までの送り迎えをしている。両親の食事もつくるなど、結構親孝行の娘である。

ある時、老夫婦が治療に来ていて、私に言った。娘は結婚して随分変わり、しっかり者になった。けれども昔の独身時代は家の仕事は一切しなかったので、「フン製造機」と呼んでいた。

27.脊椎圧迫骨折による背痛ということで、90代の女性の家に往診に出かけた。頭は全然ぼけていない様子だった。ふとリビングを見ると、少年ジャンプとムー(宇宙人とか空飛ぶ円盤とかを扱う、トンデモ雑誌)が何冊か置かれていた。同居している息子(60代)ともども、愛読者なのだという。

28.ある鍼灸の大御所が自分の主催する研究会の参加者名簿を見ていたら、現代的な女性の名前が2人もあった。そこにはエリ、フミエと書かれていた。当日楽しみにして待っていると、この2人がやってきた。井上恵理と小野文恵だった。

(上地栄「昭和鍼灸の歳月」より)

29.当院患者のご主人のことで、奥様から聞いた話。主人は心臓が悪いため、定期的に病院に通院している。いつもは薬をもらうだけだが、たまには診察も受ける必要があるといわれ、しぶしぶ受診した。本人は「心臓が少し苦しい感じがする」ということもあり心電図をとった。すると明らかに心筋梗塞を伺わせる所見で、医師は仰天した。早速救急車を手配した。救急隊の人も、意外に元気な患者をみて不審がったが、医師から心電図を見せられ、仰天したという。早速都内専門病院に搬送され、カテーテルでステントを入れる治療を行った。

その手術実施中、つい患者はうとうとし、やがて目覚めた。「少し眠ってしまったようだ」と医師に話した。するとその医師は言った「あなた心臓が止まっていたんですよ」。そのご主人は無事に治療終了したが、奥様にこういった。「死ぬって、簡単なことなんだな」

30.私は診療時間中であっても、眠たい時には患者の予定が入っていない時はベッドで寝ることにしている。もちろん目覚まし時計をセットしてからだが。ベッド傍にも治療院用の電話を置いているのでスムーズな応接ができるというつもりだった。

ある日、ベッドで寝ている時、電話のベルが鳴った。眠りながらもベルの数をかぞえた。5回ベルが鳴った後、頭がボーッとしつつ電話に出た。窓の外をみると薄暗く、時計を見ると5時半だった。当院では午後6時受付終了なので、これから患者が来院する予約電話かと思った。

「はい、あんご鍼灸院です」と伝えた。

すると電話主(声の調子から70~80代の女性)は、「今何時だと思っているの?朝の5時半よ!」と言った。

次第に頭がはっきりしてきた。確かに今は午前5時半であると。冬の終わり頃の話なので、5時半といえば午前も午後も同じように外は薄くなっている。

「電話したのはそちらでしょう」と言っても、「そちらが電話したのでしょう」と言って譲らない。何度か押し問答して拉致があかず、患者でもないようなので、「何かの間違いなので、切らせてもらいますよ」といって電話を切った。

実に不思議な体験だった。

31.改めて言うまでもなく、当院は「あんご針灸院」という。これは作家の坂口安吾にちなんだもの。

数日前、昔当院にかかっていたという80代男性から電話があった。

「もしもし あんまはりきゅう ですか?」と言ってきた。

「しんきゅう」を「はりきゅう」と呼ばれるのは珍しくもないが、「あんま」と呼ばれたのは開業以来初めてのこと(私はあんまの免許は持っていない)。

いったい何を言っているのか?

どうやら「あんご」を「あんま」と記憶していたらしい。

32.R5.5.15 新ネタ。66才女性。最近の話で、既述の9とよく似ている。乳がんにより右乳房全摘術をうけ。左乳房も乳がんだったが、こちら側は上部切開による癌組織摘出術で寛解した。乳頭があるのは左のみだけである。左肋間神経痛が常にある。

左側胸部が痛むとのことで、毎回寸6#2で数カ単刺していた。今回も同じように施術しようすると、ブラが邪魔だったので少々上にずらした。するとエレキバンを貼ってあるのを発見した。周囲皮膚にくらべ明らかに濃い肌色で、中央には直径1㎝ほど丘状に扁平隆起していた。少々古そうな感じだったので、指先でエレキバンを剥がそうとした。しかし数回試みると粘着性がよく、剥がれる様子はなかった。

その患者は大いに驚き、そこは乳頭だと声を上げた。それにしても実にマグレインにうり二つで、それにしれは乳頭輪にしては色は薄く、乳頭もこんなに扁平になるものかと思った。なぜエレキバンに間違えたのかを患者に説明すると、患者はうんざりした声で「もう、いいから!」と言った。