背部一行刺針(棘突起肺胞5分)刺針と、棘突起外方1寸刺針、さらに棘突起外方3寸からの刺針の相違について整理した。断片的には、これまでも当ブログ内で部分的に説明したものだが、それぞれの違いについても記してみた。私の私見も多く入っているので、初心者向き内容とはいえないが、本質的な内容を問うものとなっている。

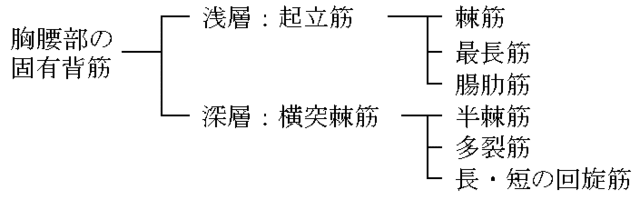

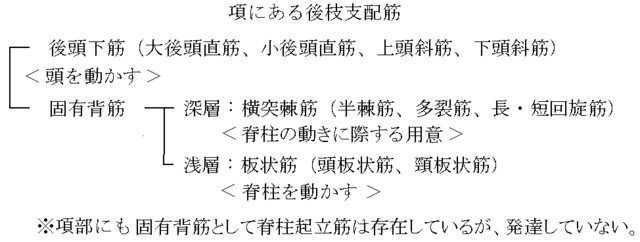

1.固有背筋の種類

起始・停止とも腰背部にある筋を固有背筋とよぶ。固有背筋は次のように分類されている。

2.浅層筋

固有背筋は浅層筋は起立筋で、起立筋は抗重力筋として作用する。起立筋は棘筋・最長筋・腸肋筋の3種類あるが、これら3筋間はしっかりとした筋膜(ファッシア)で隔離しているわけではないので、筋膜癒着による痛みは起こらない。たとえば最長筋と腸肋筋の筋間はファッシアがないので、ファッシア癒着による痛みは起こりようがない。

起立筋浅層は胸腰筋膜浅葉に覆われるが、腰痛症で腎兪や大腸兪に圧痛はあまり出ないことから、起立筋筋膜は腰痛との関連は薄いと私は理解するようになった。

起立筋を覆う浅層ファッシアや皮下筋膜をターゲットとして1㎝程度の多数浅刺置針をすることはある。背中全般のコリ、体調不良、あるいは不眠症というような、交感神経緊張症に対するリラクセーション目的の治療に使うのが自分流である。

3.深層筋(棘突起外方5分)

棘突起外方5分は、昔から背部一行あるいは夾脊(ないし華佗夾脊)と名づけられた。

第1胸椎棘突起から第5腰椎棘突起までの、棘突起から外方5分(あるいは棘突起直側)から直刺深刺すると、針は浅層で棘筋を貫通して深層で半棘筋・多裂筋・長短の回旋筋それぞれの起始部に入る(腰椎部に棘筋はなく、その代わりに多裂筋が発達しており、多裂筋刺針になる)。支配神経は、脊髄神経後枝内側枝。

専門医の間でも急性腰痛の原因筋として多裂筋が問題だとする見解がみられるようだが、腰椎の棘突起傍の圧痛を調べると、Th12/L1間とL5/S1間を除き、他の腰椎棘突起傍5分には圧痛がみられることはめったにないという事実があるので、私としては多裂筋を急性腰痛の主因と考えることはできないと考えている。

背部一行で圧痛が多発するのは胸椎部で、ここは長・短回旋筋である。胸椎は左右の回旋可動域が大きいので、過剰な回旋のストッパーとしての機能が長・短回旋筋に与えられている。

胸椎の正常可動域を越えた回旋では、長・短回旋筋に伸張ストレスが加わり、これが痛みの原因となるだろう。半棘筋は頸椎~胸椎に分布しているが、頭や頚の重量を支持する意味があるので、胸椎運動との関わりは、長・短回旋筋ほど密接ではない。

脊椎一行に圧痛は多発するが、椎体棘突起の側面を母指腹でこすりつけるように押圧した際、圧痛を伴うグリグリした肥厚を触知する部が治療点となる。健常部はこのような肥厚はみられない。正常であれば皮下組織の上層と下層は身体の動きによって滑走するのだが、この間のファッシアの癒着があると、上層のみつまみあげることができず、上層と下層ともにつまむので分厚くしかも撮痛を感ずる。これは撮診法による撮痛部であることを示し、浅層ファッシアの癒着部であることを示している。胸椎背部一行の皮膚知覚支配は、脊髄神経後枝内側枝であり、深部の半棘・多裂・長短の回旋筋も同様に後枝内側枝が運動支配している。

胸椎の棘突起外方5分から深刺して長短回旋筋に刺入すると、後枝外側枝興奮による背痛だけでなく、前枝症状である側胸腹部~前腹部の痛みまで改善できることは、解剖学的に考えにくいことだが、私はこの長期間の現象を観察してきた。たとえば本態性肋間神経痛による側~前胸部痛が、多裂筋刺針で改善できるケースが非常に多いことを確認した。

この数十年、慢性虫垂炎と診断された右下腹に限局した痛みも、Th12/L1レベルの夾脊刺針で改善できたりする。 横突棘筋の圧痛と、症状部の位置関係は、脊髄神経の後枝皮枝の走行に従うことを発見した。撮痛帯を調べると、結果として背部一行上の圧痛点を始点として外下方60°(あるいは45°)方向に出現する。

筋筋膜性疼痛症候群(MPS)とは? 日本では「筋痛症」と言われる事

このような反応パターンで最も臨床で遭遇するのが、メイン症候群(Th12/L1間椎間関節症を原因とした腸骨陵上部の放散痛)といえる。実際の針灸臨床では、症状部を確認したら、その内上方60°の棘突起傍の反応を調べ、その圧痛点に刺針するという逆の手順で行う。

4.深層筋(棘突起外方1寸)

腰背部の深層筋は椎体の棘突起~横突起間にあるのが特徴で、その起始停止より横突棘筋と総称される。横突棘筋は、浅層から深層の順に、半棘筋・多裂筋・長短回旋筋となる。

棘突起の外方1寸から深刺すると、まさしく横突棘筋を刺激できる。横突棘筋を刺激するなら、前述の棘突起外方5分からの深刺と大差ないのではないかと思うだろうが、外方1寸からの深刺には、体幹前前に回り込むように響くという性質がある。外方5分からの深刺では遠くまで響くような針響はまず起こらない。

1)本態性肋間神経痛の針治療につて

本態性肋間神経は、肋間神経走行部周囲筋(内・外肋間筋)が緊張し、神経を絞扼した結果、

その部より末梢を走行する神経痛だとされていた。しかし改めて基本に立ちかえると、知覚神経は上行性の神経でって、たとえば足関節捻挫の痛みは上行性の知覚神経を通って中枢に伝わって、脳が「痛い」と認識される。これと同様に考えると、肋間神経痛は実は筋のトリガーポイント活性の結果として出現した筋の放散痛だろうとする認識がある。これがMPS(筋々膜性疼痛症候群)の考え方になる。肋間神経痛様症状は、横突棘筋のトリガー活性が主因で、その放散痛がたまたま肋間領域に現れたと理解する。

2)咳嗽、喘息に対する針治療について

成書をみると、咳嗽や喘息といった副交感亢進状態となった胸部症状に対して、座位でTh1~Th5棘突起の外方1寸から深刺(または多壮灸)するという治療法が数多く書かれていて、定番治療となっているかのようである。座位で施術するのは、交感神経優位に誘導するための方法。そこに上部胸椎の背部一行に強刺激を与える。肺や気管支の内臓体壁反射中心帯はTh1~Th5なのでこれ体壁内臓反射をねらった施術であると同時に、強刺激することで交感神経優位にするねらいがある。

ところでTh1~Th5棘突起の外方1寸からの深刺は、横突棘筋への刺激を目的としているのだが、このような刺針をすると、脊柱に沿って下方に響いたり前胸壁に響いたりする。これも横突棘筋を刺激した放散痛といえる。

3)柳谷素霊の五臓六腑の針について

膈兪~脾兪付近の高さの横突棘筋に刺入すると、肋間に沿って回り込むような響きが得られるこもあるが、それ以上に横隔神経を刺激できることが重要である。Th7~Th12の高さの胸郭深部には、横隔膜停止部が付着している。横隔膜の閾値は低いので、横隔膜に響かせることもできる。

横隔膜への針響は、被験者にとっては未経験なことが多く、胸に響いた、胃に響いた、みぞおちにに響いたなどと表現する。柳谷素霊が「秘法一本針伝書」で示した五臓六腑の針(膈兪、脾兪、腎兪)は、この横隔膜神経に響かせたものであると説明できる。腎兪は横隔膜辺縁部ではなく、横隔膜脚を刺激するという意味がある。

5.背部3行線(棘突起の外方3寸)

背部3行線とは膀胱経背部2行線のことで、志室・胃倉などが並ぶラインである。

志室の取穴は、解剖学的には腸肋筋と腰方形筋の筋間を取穴する。腸肋筋は脊髄神経後枝支配、腰方形筋は分類適には腹筋の一部で腹筋は脊髄神経前枝支配。両者の筋間には胸腰筋膜深葉という強靱な筋膜が発達していて、深部に腰神経叢もあるので、この2筋間を刺入点として針を横突起に向けて刺入すると、広範な針響を与えることができる。

主な適応は慢性腰痛の他に、下腹部・鼠径部・陰部・大腿前面・大腿内側症状に適応があり、尿路結石疝痛の鎮痛にも有効である。

胃倉は下中背部でTh12/L1棘突起間の外方3寸にある。このあたりは筋構造が複雑な外縫線部(側腹筋と背筋の接合部で筋が複雑に入り組んでいる)部なので筋膜癒着が起きやすい。胃倉は慢性背痛の他に胆石症の鎮痛に効果がある。

6.まとめ

1)背腰痛は脊髄神経後枝興奮症状なので、背部一行(棘突起外方5分)刺針を用いる。後枝内側枝興奮の原因は、横突棘筋ファッシアの癒着による滑走不良の結果である。

2)体幹前面が痛むのは脊髄神経前枝興奮症状されるが、これは横突棘筋のトリガー活性した筋放散 痛だろうと考えている。針治療としては棘突起外1寸から深刺して横突棘筋に刺入する。この好例として、本態性肋間神経痛に対する横突棘筋への刺針があげられる。

3)Th7~Th12の高さの横突棘筋刺針は、横隔膜辺縁部を支配する肋間神経支配なので、この範囲の棘突起外方1寸からの深刺は、横隔神経を刺激し、横隔膜に響く。これを被験者は胃に響く、あるいはみぞおちに響くなどと表現することが多い。 この刺法を柳谷素霊は、五臓六腑の針と称したのであろう。

4)棘突起外方3寸の流れは、中背部では外縫線、腰部では胸腰筋膜深葉の存在により筋膜癒着の好発部位である。筋膜を刺激して滑走性を回復させる目的で、胃倉や志室から刺針する。