3.上肢の刺針

上肢では、次の3種類の刺針点がある。上肢の疾患は、頸神経叢に刺激を伝達させるので、頸部第三位点において手術を施すが、前腕および手部に症状のあるものは、上肢部三点の刺激を考えるのがよい。

1)橈骨点(手五里)

三角筋停止部と上腕骨外側上顆との中間。

2)尺骨点(青霊)

上腕骨内側上顆の上部4~5㎝のところで、尺骨神経溝中を探る。

3)正中点(曲沢)

上腕骨内側上顆の上部2㎝の上腕二頭筋内側頭中。刺入する時は、前腕を曲げ、肘関節を上腕に向けて去る、おおよそ1寸の処で、橈骨前面に針尖を向けて刺入すること1寸。

※副点として、前腕後面に針することがある。この方法は、前腕を曲て、その後面において尺骨鈎状突起と橈骨頭との中間において、肘を腕に向けて去ること1寸の処で、尺骨の橈骨側に1寸刺入する。(位置不明瞭)

4.下肢の刺針点

1)股骨点(陰廉または足五里)

上前腸骨棘と恥骨縫合との中央やや外方に仮点をとる。そこから鼠径溝下、おおよそ2寸のところに刺点を定める。約1寸刺入で刺点内方に針体を傾ければ、刺針の際、皮膚に刺痛を感じる大腿神経を刺激する。

2)坐骨点(各種ある環跳取穴の一つ)

坐骨結節と大転子の中間。およそ1寸刺入。この刺針点は、全枝に激痛を発するので、極めて頑固な神経痛または麻痺症でなければ、みだりに針しない方がよい。この点は、多くの場合、施術する必要がない。というのは股筋の疾患は腰椎第2第3位で、その刺点を通常の刺針のやや外方に行えば、その目的を達することができるからである。もし強いてこの坐骨点に刺針しようと思えば、(麻痺症においては於いて可)、中央部、大転子より膝窩にいたるところを三等分し、刺針すると、強度の疼痛を避けることができる。

3)下腿の副点

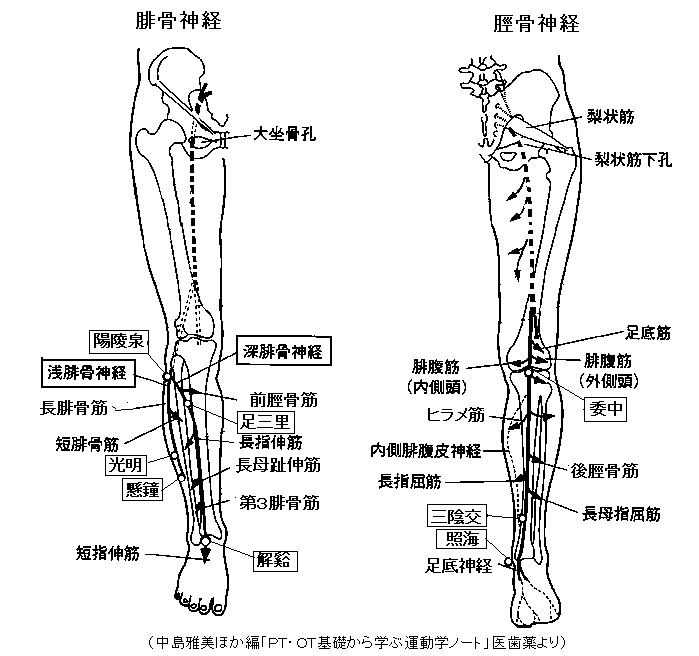

①足三里

足三里は深腓骨神経を刺激するとともに、脛骨動脈とも関係している。足三里の位置は、前脛骨筋と長指伸筋間で、長指伸筋に寄りに針するのがよい。

足背の知覚枝に刺激を与えようとすれば、同所で長指伸筋の外側(浅腓骨神経刺激 で代表穴として陽陵泉?)にその刺点を求めるべきである。

②三陰交

三陰交は後脛骨神経の下端および足底神経に刺激を与える。内果の一握上で長指屈筋お後側に刺点を定める。この点は、足底運動・知覚の疾患を主治とする。

5.その他の刺点

1)回気鍼

①水溝

水溝すなわち人中の鍼。鼻中隔直下に刺針すること4~5分。鼻口蓋神経(三叉神経第Ⅱ枝の枝)を刺激できる。この刺点の刺激は、鼻口蓋神経から反射的に精神を還帰して、医薬のアンモニアを吸入させて鼻腔粘膜を刺激するのと同一原理になる。

②紫宮直側(左)・玉堂直側(左)

左第2肋間ないし第3肋間で胸骨左縁。胸骨後縁に向けて1寸5分刺針する。心臓自動性運動中枢に刺激を与える。この刺針は、最も潜心注意し、肺運動停止した後でなければ鍼してはならない。それに呼吸停止後3分以内でなければ、確実な効果を得ることはできない。(以下略)

2)膀胱鍼(曲骨)

恥骨縫合上点に、刺点を定め、鍼尖を下斜に向けて刺入すること1寸5分、時として2寸4分を要することもある。この目的は膀胱に達することを必要とするので、肥痩に従って考えるべきである。膀胱がに非常に畜尿膨張していれば、あえて下斜めに刺針する必要はない。恥骨上縁に接して刺入すれば、腹膜に触れないだけでなく、患者の疼痛を感ずることもわずかであるという利点がある。痙攣症に対しては、一鍼で奏功するので、奏功後はみだりに鍼してはならない。麻痺症に対しては、一日一回あるいは隔日に一回するのもよい。

3)横隔膜鍼

①頸部の点

横隔膜の筋に強直を起こすから、症状を確実に病態把握して施術すべきである。その位置は、胸鎖乳突筋の外縁に沿って斜線を引き、また環状軟骨下縁から水平線を引き、その二線の交わるところを縦径に該当する神経の経過するをもって、僧帽筋の外縁の同位において、この点は、頸動脈の損傷を恐れるから、その搏動を按じつつ動脈を避けるように努める。

②腰部の点(胃兪)

腰椎第一位点(三焦兪)の一椎上で、その左右一横指去った部を刺点に定める。これは横隔膜脚刺激を目的とするもので、刺入2~2.5寸。この針は、時として肋間神経痛を喚起して呼吸運動を障害することがあるが、大概3~4日で治る。

③期門

季肋部で第9肋間の軟骨部。鍼すること8分。(本著では、この解剖学的部位を「章門」としているが、章門穴は、今日では第11肋骨尖端に定めている。)

4)歯痛鍼

①上歯痛(客主人)

外耳孔直下に刺点を定め、下顎枝に沿って、やや前方に鍼尖を進めること1寸ないし1寸5分。これは上歯槽神経に刺激を与える目的がある。

②下歯痛(頬車)

下顎角の尖端から斜めやや上方で、できるだけ下顎骨に沿って前進すること1寸。あるいは、下顎角から頬に一横指寄ったところから、頬骨内面に向かい、上に刺針すること5分。これは下歯槽神経に刺激を与える目的がある。

6.おわりに

本著は針灸医学史に載るほどの重要書籍だが、文体が明治調であること。専門的な文章で、かつ現代の医学とは異なる用語もあったりして、現代語訳は意外に時間を要した。以下、本著に対する註釈を記す。

①大久保適斎といえば、頸部交感神経節に影響を与えようとする鍼が有名である。後頸部の後正中の左右外方1寸からの深刺が、上・中・下交感神経節に影響を与えることは理解できたが、同部から浅刺すると副交感神経に影響を与えるとする意味は理解できなかった。

②上肢と下肢の刺針は、末梢神経に対するものなので、今日でも同様の方法は広く行われている。ただし、上肢3点、下肢2点とする刺針点の簡素化は大胆なものであろう。

③回気針の人中刺針は、清脳開竅法でも使用するものである。清脳開竅法では、脳血管障害による意識障害に使用する。神経走行的に考察しているのが興味深い。回気鍼の左肋骨部刺針は、心停止に対する応急処置である。医師ならではの内容だが、針灸でこうしたことも出来るのかと感心する。

④横隔膜鍼の「頸部の点」の位置は、この記載から不明瞭だったが、C3~C4前枝への刺針でパルスをかけると横隔膜がリズミカルに動くことはよくあることである。

横隔膜鍼の、腰部の点(胃兪)が横隔膜脚刺激になることは、石川太刀雄著「内臓体壁反射」においても同様の記載がみられる。

⑤歯痛鍼の内容は、柳谷素霊著「秘法一本鍼伝書」の内容と類似しているが、「秘法一本鍼伝書」には局所解剖や治効理論の記載はない。